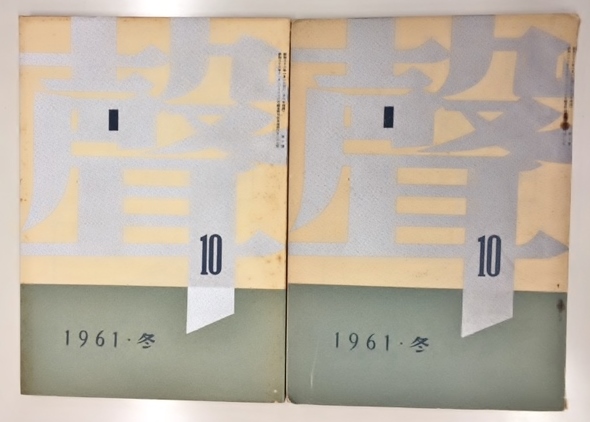

季刊文芸誌『聲』(丸善)第10号です。式場隆三郎は昭和24年、一通の封書を受け取ります。 />

"拙作「仮面の告白」を、不躾にも、ご紹介もいたゞかずに御贈り申上げましたのは、小説としてわざわざ御読みいたゞきたいほどの自信のある出来栄だと申すわけではなく、ただただ、この告白小説の内容や表現につきまして、貴下(あなた)様のほかに正確な御理解を仰ぐべき方はなからうと考へたからでございました" />

とあるのでお分かりのように、差出人は三島由紀夫。『決定版 三島由紀夫全集』(913.6/Mi53/2000)第1巻解題および第38巻に全文が掲載されています。

季刊文芸誌『聲』(丸善)第10号です。式場隆三郎は昭和24年、一通の封書を受け取ります。 />

"拙作「仮面の告白」を、不躾にも、ご紹介もいたゞかずに御贈り申上げましたのは、小説としてわざわざ御読みいたゞきたいほどの自信のある出来栄だと申すわけではなく、ただただ、この告白小説の内容や表現につきまして、貴下(あなた)様のほかに正確な御理解を仰ぐべき方はなからうと考へたからでございました" />

とあるのでお分かりのように、差出人は三島由紀夫。『決定版 三島由紀夫全集』(913.6/Mi53/2000)第1巻解題および第38巻に全文が掲載されています。

このあと三島が発表した戯曲『夜の向日葵』、『サド侯爵夫人』はいずれも、式場の著作のタイトルを踏襲したもので、上に引用した手紙が機縁となっているのかも知れない。

『聲』は、"もともとは、福田氏(注:福田恆存)と宣伝部の間に生まれた話なので、当社はこれも宣伝部の所管として、雑誌発行の全費用を負担、また原稿収集その他の実務専任者を定め、誌名は「聲」とし、判型はB五判毎号二百余頁とすることなどを決定した"と、『丸善百年史』(023.1/Ma59m)は詳らかにし、編集同人による、「聲」創刊にさいして、という挨拶状を引用しています。丸善は終刊に至るまで、『聲』の巻末8ページと裏表紙に洋書の広告を出していた。

編集同人は全6名で、大岡昇平・中村光夫・福田恆存・吉川逸治・吉田健一、そして、三島由紀夫の名前がある。これは、戦後派作家・評論家の集い「鉢の木会」のメンバーでもあります。宴たけなわの同会の、キメの荒い写真が、旧全集の月報10(913.6/Mi53/v.37月報合本)に出ている。

三島は、『聲』1958年秋創刊号に「鏡子の家」を発表する。"私の書き下ろし小説の第四作で、千枚の長編である。はじめの百枚だけは、乞われて季刊雑誌「聲」に掲載した"。第1部第2章の途中までにあたるが、『聲』第2号同人雑記にこう記しています。 /> "お詫び……創刊號に拙作「鏡子の家」の斷片を發表したその發表の仕方について、手落ちがあった。「鏡子の家」は目下書き下ろしの長篇小説として執筆進行中のもので、本來完成ののちはじめて世間の目に觸れるべきものであるが、(中略)特に版元の新潮社の厚意によつて、百五十枚以内に限り掲載することを得たのである。したがつてはじめから連載の意圖はなく、創刊號一囘きりであるから、この點の不行屆を、もし連載かと思はれた讀者に對してお詫びせねばならない。"

そのあとの執筆の進捗状況は、当時の日記『裸體と衣装』(913.6/Mi53/2000/v.38所収)に時々現れるが、昭和33年6月10日には、"夕刻、われわれの披露宴の司会をやつてくれたロイ・ジェームス君が、大阪へ仕事に来てゐるついでに、来訪する"と書いています。

ロイは、ラジオやテレビで売り出し中のタレントで、三島の見合いのお膳立てから結婚式の仲人役まで世話をやいた湯浅あつ子の夫君です。

あつ子の著書『ロイと鏡子』(中央公論社)は、"ロイ・ジェームスの夫人として、三島由紀夫『鏡子の家』のモデルとして華やかな青春時代を送った著者が、夫を癌に奪われた日までを自らの生きた証として綴る半生記"だが、三島の名前とエピソードが随所に顔を出します。

なかでも、"これから書く彼の青春のいろいろは、あの軍服姿や七生報国の日の丸姿を是とされる方々には、きっと軟弱と映り、お怒りになるかも知れないが、いろいろの噂の中で散った「三島由紀夫」も、ただの夢多く純粋な普通の人間だったことを、暖かい心でぜひ認めてやってほしい。これから書くことは、余りに短く貧しかった彼「三島由紀夫」の青春への私が捧げる鎮魂歌なのである"と断わりのある「三島由紀夫と『鏡子の家』秘話」の章は、二人のツーショットも含めて興味深い内容となっている。

また、「才女和田夏十の帰天」の章の一部は、決定版全集第7巻の『鏡子の家』(913.6/Mi53/2000/v.7)解題に引用されていて、かつ、同巻月報では、あつ子による「公(こう)ちゃんの青春」と題したエッセイを読むことができます。"彼と私は同い年"で、"あっちゃん"と呼ばれていたことが分かる。

昭和34年に第1部と第2部に分けて上梓された『鏡子の家』(913.6/Mi53ky)の評価は、芳しいものではなかった。ジョン・ネイスン『新版・三島由紀夫 ある評伝』(913.6/Mi53XnJ)が引用する、同年の『文学界』12月号に掲載された、平野謙や江藤淳、佐伯彰一らによる座談会はその典型的な一例です。三島も川端康成に宛てて、 />

「足かけ二年がかりの『鏡子の家』が大失敗といふ世評に決まりましたので、いい加減イヤになりました」と書き、のちには、

「私はこの書きおろしを成功させて、一作で何年か食ひつなぎ次作に備へるといふ、西歐型の文士生活にはひることを夢みてゐた。そのかけに敗れ、…」 />

と、述懐しています。

ネイスンが書いた評伝のオリジナルは "Mishima : a biography"(913.6/Mi53Xn)で、翻訳は1976年に、『三島由紀夫 ある評伝』として出版されたが、ほどなく回収絶版となり、2000年になって新版が出た。

ネイスンは、評伝新版刊行時にはカリフォルニア大学サンタ・バーバラ校教授。2007年度秋学期には、ICUで "Language in Film and Popular Culture" のクラスを担当しました。

ハーヴァード大学で日本文学や日本語を講じていた板坂元は、教え子にあたるネイスンのことを、甥の板坂剛の著書『極説・三島由紀夫』(夏目書房)で、 /> 「とにかく才能のある人だったね。トランペットなんか学生の時、すでにプロ級のレベルだったし、演劇もやっていて、俳優としても有望だったと思う。『マクベス』なんかやっていたのを覚えてる。体がでかくて皆に〈キング・コング〉って呼ばれてたなあ」 /> とコメントしている。

『新潮』(P/910.5/Sh61)の2000年11月臨時増刊『三島由紀夫 没後三十年』のアンケートで、三島作品のベストワンは、という問いに『鏡子の家』と回答したのは、矢川澄子と吉田知子の二人です。矢川は、 /> 「…。雑誌連載中の藤野一友氏による挿絵(注:連載でなかったのは上述したとおり。挿絵は全4葉)まで、事細かに覚えています。信濃町のホームから見えた、モデルになった洋館はいつのまにかなくなってしまいました。最近、J・ネイスンの評伝を読み直し、この作品が発表当時ほとんど理解されなかったことを知りました」 /> と続けています。

創刊から約3年後、『聲』は1961年冬号で終刊となった。大岡昇平の同人雑記は、"「聲」もたうとうつぶれた"と始まり、"總目録も終刊となったからつけたものではなく、十號で區切りがいいから、一度出さうというといふことで、前からつくつてあつたのである"と続けているが、思わず筆がすべったか、一か所だけ、「廢刊」と書いているところがあります。そして、"同人三島由紀夫が外遊中で連絡できず、同人雜記も書けないのは、心殘りであらう。"と締めくくった。

しかし、見開き2ページの總目次をうち眺めるたび、本当に心残りだったのは大岡をはじめとするこの高踏的な文芸誌の執筆陣(と愛読者?)だったろう、と思わざるを得ない。

余談:

『聲』最終号に、丸谷才一の『うぐいす笛』が載っている。2014年の『丸谷才一全集』(913.6/Ma59)第6巻で日の目を見るまで単行本未収録。全集刊行時のパンフレットには、"未刊行の習作"と紹介してあります。

この全集、作品の初出は、例えば、第2巻所収の芥川賞受賞作「年の残り」なら、 />

「文学界」 一九六八年三月号

『年の残り』 一九六八年九月 文藝春秋刊

一九七五年四月 文春文庫 />

と明らかにするが、底本は文春文庫第13刷(二〇一二年十月)、といった具合で、解題・校訂はなく、各巻ごとに解説のみを付す。これは丸谷の遺志なのか?