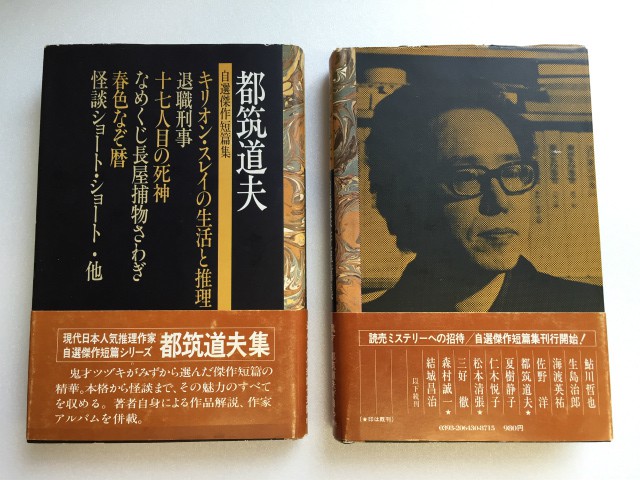

『都筑道夫自選傑作短篇集』(読売新聞社)です。都筑は、『エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン』の1969年7月号〈ショート・ショート特集〉、同年12月号〈ブラック・ユーモア特集〉に名を連ねている。ミステリの翻訳と評論、探偵・怪奇・恐怖・SF小説やショート・ショートなどの創作と、多方面に健筆を振るいました。

『都筑道夫自選傑作短篇集』(読売新聞社)です。都筑は、『エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン』の1969年7月号〈ショート・ショート特集〉、同年12月号〈ブラック・ユーモア特集〉に名を連ねている。ミステリの翻訳と評論、探偵・怪奇・恐怖・SF小説やショート・ショートなどの創作と、多方面に健筆を振るいました。

都筑が産んだ名探偵は多彩です。この自選集では、キリオン・スレイ、退職刑事、砂絵のセンセー(なめくじ長屋捕物さわぎ)、為永春水(春色なぞ暦)の4人だけだが、『都筑道夫名探偵全集』(出版芸術社。本格推理編とハードボイルド編の2冊組)には他に、仙波阿古十郎、シルビア、アルジェの忠太郎、滝沢紅子など18人以上が登場するし、別冊新評『都筑道夫の世界』の「都筑探偵局」局員名簿ではさらに多い。

キリオン・スレイはアメリカからやって来て、トニイこと青山富雄の家に居そうろうしています。前衛詩人と自称しているが、金箔つきの怠けグセがあり、その分、論理癖と好奇心とぞんぶんなヒマを持ち合わせている。

第1短篇集『キリオン・スレイの生活と推理』(三笠書房)のあとがきにある、「ロレンス・スターンの『紳士トリストラム・シャンディの生涯と意見』をもじった英文題名」とは、"The Life and Speculations of Quillion Sleigh, Poet"。本家のほうは、"The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman"です。岩波文庫では『トリストラム・シャンディ』(b/933/St55lJ)というタイトルのこの本、真黒に塗りつぶしたページや、真白な空白のページがあります。

栗本薫(=中島梓)は、伝説の探偵小説雑誌『幻影城』の評論部門に入選しているが、そのタイトルは、「都筑道夫の生活と推理」だった。また、都築の初期長編、『猫の舌に釘を打て』(東都書房)は、裏表紙の惹句に曰く、「探偵で犯人で被害者でもあるという"私"の話」ですが、やはり、空白のページがでてきます。乱丁・落丁と間違われて、書店や出版社に迷惑をかけたらしく、のちに、ページ数だけは刷り込むことになった。

退職刑事シリーズは、退職刑事の父親が、現職刑事の息子から、いま手がけている事件の話を聞いて、その場で推理するというアームチェア・ディテクティヴ・シリーズ。

「いつも主要人物はふたりきり、場所もおなじで、おもに会話でストーリイが運ばれる、という制約の多い形式だけに、マンネリズムに落ち入りやすい…。しかし、…最初からマンネリズムなので、むしろ、そこに特色がある。私はマンネリズムに徹して――つまり、もっとも純粋なスタイルで、日本最初のこの連作を、はじめることにした」

自選集収録作品のうち、「四十分間の女」は、毎晩、下りの最終一本前の列車で浜松にやってきて、上りの最終で帰っていった女が、一週間目に駅構内で死体で発見される話で、実際にあった事件をモデルにしたものだそうです。

収録されてはいませんが、「ジャケット背広スーツ」は、上着を着て、手に背広の上着だけを2着持っている人物を地下鉄のホームで見かけた、著者の経験から出来上がった。発表時に、作中で使用した(当時は)架空の駅名「本駒込」に、そんな駅はない、と読者から指摘があったというのが、今となっては面白い。

なめくじ長屋は、江戸でも指折りの巣乱(すらむ)にある、破落窟(ばらっく)どうぜんの裏長屋。住人は、雨がふると仕事に出られず、ナメクジみたいに一日中ごろごろのたのた寝てくらすしかない大道芸人の哀疎郎(あうとろー)ばかりだが、金になりそうな事件を見つけると、それぞれが芸を生かして、倶遊夫(ぐるーぷ)で情報収集に当たります。

頭脳役は、普段は、水をうった地べたを書場簾(かんばす)がわりに砂絵を描いているセンセーです。素性不明だが博識で、合理精神の持主。それを見込んでわずかな金や酒で、有配当(あるばいと)させようと知恵を借りにくる岡っ引には、表向き穏当な解決を示しておいて、裏では真相をネタに、関係者から大枚をせしめて、長屋の面輩(めんばー)で山分けするのがミソ。

センセーの推理(けんとく)が冴える「天狗起こし」と「小梅富士」は、"およそ解決不可能な、つじつまをあわせられそうもない殺人現場を、従弟が勝手に想定する。それに私が、完全に論理的な解決をあたえる。というゲーム"の産物です。

呉服屋の旦那の通夜の席で、棺桶の中の遺体が通夜客の一人の死体に変わる「天狗起し」と、四畳半に寝たきりの隠居老人が、部屋いっぱいもある庭石に押しつぶされた死体で見つかる「小梅富士」とは、この自選集の他にも、「この文庫は、私がはじめて書いた捕物帳、「なめくじ長屋捕物さわぎ」四冊のなかから、六篇をえらんだものである。…トリック本位のものを中心に、ここでは選んでみた…」という、同シリーズの傑作選『砂絵くずし』(中公文庫)にも入っている、著者の自信作です。

「天狗起し」とはもちろん、山中で大木を伐る音、ドッと倒れる大きな地響きが聞こえたが、行ってみると何の形跡もないことをいう「天狗倒し」をもじったものだが、都筑には、こちらのタイトルの作品もある。『悪業年鑑』(桃源社)で読むことができます。

『砂絵くずし』の中の「らくだの馬」は、落語「らくだ」を小説化しているが、シリーズ第5作『なめくじ長屋とりもの落語』(角川書店)は、「長屋の花見」以下全6席が落語ネタである。同じ趣向の作品は他にも多い。噺家だった次兄の存在が大きく影響しているようだ。

「推理小説は本格パズラー以外みとめないほうで、ニコラス・ブレイクの『野獣死すべし』の翻訳が出たとき、論理的な矛盾を指摘して、大坪さんや江戸川乱歩を感心させたこともある。(中略)正岡容がいなくても、大坪砂男がいなくても、私は作家になっていたかも知れない。しかし、この兄と後藤さんがいなかったら、都筑道夫は出来あがらなかったろう」

(後藤さんとは、作家「都筑道夫」をデビューさせた講談雑誌編集者)

次兄は真打に昇進して、鶯春亭梅橋(おうしゅんていばいきょう)を名乗りますが、その披露口上で、「この名前は代代、若死をいたしましたために…」と紹介される。でまかせだったのだが、その後、29歳で亡くなりました。

本業の傍らに書いていたラジオコメディのひとつで、サーカスからゴリラが逃げた、という臨時ニュースの入る番組が放送されたとき、聴取者から、放送局のみならず警察にも電話があって、翌日の新聞記事となり、週刊誌では、「無神経なアプレ落語家」と攻撃されたという、オーソン・ウェルズの「宇宙戦争」事件のようなエピソードが残っている。

長編『悪意銀行』に、「わたくしを/推理小説と落語に/みちびいてくれた兄/鶯春亭梅橋の霊にささげる」との献辞があります。扉のタイトルに添え書きした a lack-gothic thriller とは、ラクゴシックスリラー、つまり、落語的なスリラーという駄洒落です。

実は都筑は、『エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン』初代編集長である。が、元々は別の担当者がいて、創刊号は編集ずみ、第3号ぐらいまでの企画案も立っていた。この人物が、創刊号制作中に辞めてしまい、当時は翻訳に携わっていた、編集局長のような立場にあった詩人の田村隆一に電報で呼ばれて、「なんでもいいから、うんといえ」と…。

入ったときには、すでにゲラができていて、解説の穴を埋めただけと、のちの編集長、生島治郎との対談で語っている。

谷沢永一・向井敏との鼎談『書斎のポ・ト・フ』(ちくま文庫)における、開高健の言。

「ショート・ショートそのものでは都筑道夫は小松左京に席を譲る。小松左京のほうがはるかにうまい。わるいけど。それから、しばしば星新一のほうがうまい。残念である。ただし、都筑道夫には、星新一および小松左京に断然として誇りうるものがある。『なめくじ長屋捕物さわぎ』や。(中略)なんで彼がこれで直木賞をもらえなかったのか、私にはわからんねえ」

余談:

ミステリ雑誌『ジャーロ』2006年冬号には、退職刑事シリーズから7作をパロディ仕立てにした、いしいひさいちの四コママンガ、Comical Mystery Tour「依願退職刑事」が載っています。重大な捜査ミスを犯し、依願退職した元ヘボ刑事の父は、時たまやってきて、迷宮(オミヤ)入りさせてしまった事件について、くどくどと話すのであった。