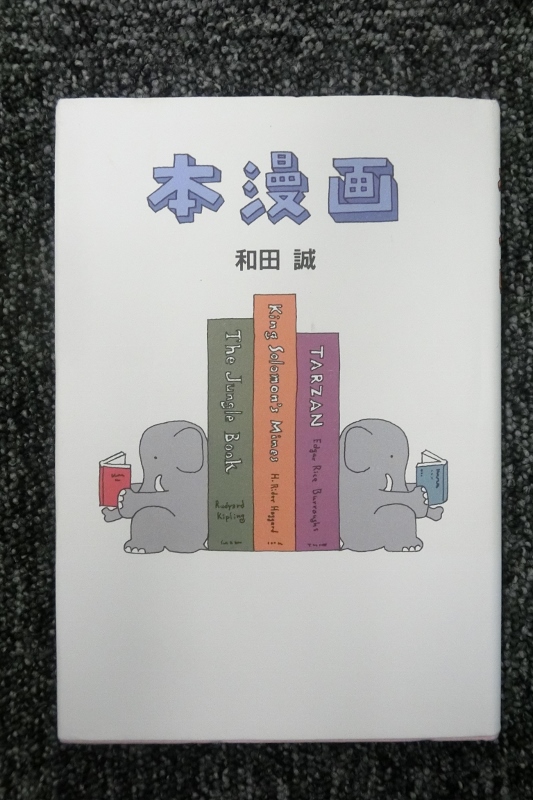

和田誠『本漫画』(毎日新聞社)は本と読書をテーマにしたひとコマ漫画集ですが、その中に夏目漱石を描いたものがあります。一つは視力検査の絵で、壁に検査視標が貼ってある。視標は3列あって、右はよくあるランドルト環ですが、中央には「吾輩は猫である」、左側に「名前はまだ無い」と、もちろん下へいくほど小さい字で書いてあります。そばに白衣を着て指示棒を持った漱石が立っている。別の絵では漱石は肘枕して奥に眠っていて、手前では猫が原稿用紙を置いた文机に向かい、真剣な面持ちでペンを執っているところです。

和田誠『本漫画』(毎日新聞社)は本と読書をテーマにしたひとコマ漫画集ですが、その中に夏目漱石を描いたものがあります。一つは視力検査の絵で、壁に検査視標が貼ってある。視標は3列あって、右はよくあるランドルト環ですが、中央には「吾輩は猫である」、左側に「名前はまだ無い」と、もちろん下へいくほど小さい字で書いてあります。そばに白衣を着て指示棒を持った漱石が立っている。別の絵では漱石は肘枕して奥に眠っていて、手前では猫が原稿用紙を置いた文机に向かい、真剣な面持ちでペンを執っているところです。

まさに今、“猫と生まれて人の世に住むこともはや二年ごしになる。自分ではこれほどの見識家はまたとあるまいと思うていたが、せんだってカーテル・ムルという見ず知らずの同族がとつぜん大気炎をあげたので、ちょっとびっくりした”(『吾輩は猫である』(JP/913.6/N58w)より引用)という部分に取り掛かっているのかも知れません。

とすれば、物語は終わりに近い。吾輩は笹原に捨てられ、向うに見えた池を左に廻って竹垣の穴から苦沙弥(くしゃみ)先生の邸に入り込んだのでしたが、もうすぐビールを二杯飲んで酔っ払い、水甕に落ちて覚悟を決めることになります。引用した本には、水面に頭と前足だけ出している挿絵があって、表情が何とも言えず可笑しい。

カーテル・ムルはホフマン『牡猫ムルの人生観』(『ホフマン全集』(943/H816J)第7巻または岩波文庫(b/943/H81)全2巻)の主人公です。こちらは読み書きの出来る牡猫のムルが自身の人生観を綴ったものですが、「ならびに偶然刷り込まれた反故紙にみる楽長ヨハネス・クライスラーの伝記の断篇」というサブタイトルがついています。ムルが主人のところにあったクライスラーの伝記を引きちぎって自分の原稿の下敷や吸取紙に利用したせいで、それが挟まったまま一緒に印刷されてしまったからです。読者は<ムルの続き>、<反故ページ>という注記によって二つのストーリーを楽しめる(ことになっている)。

編輯発行人の後記によれば、ムルは11月29日から30日に至る夜半のわずかな時間、烈しく苦しんだ後この世に別れを告げた。よく似た名前の「猫のムールー」(J.グルニエ『孤島』(954/G843iJ)所収)は数日家を空けたあと深傷を負って戻って来て、回復しないまま飼い続けられるものの、主人が家を引き払うことになって、獣医の手で安楽死処分を受ける。

いっぽうの吾輩は、漱石の門下生の一人内田百閒が "…猫と雖も麦酒を飲めば酔っ払い、飲んで時がたてば酔いはさめる" と『贋作吾輩は猫である』(b/Fu/U1/14)を書き継いでくれたおかげで命を永らえます。“向うに大きな池がある。似た様な景色だ。池を左に廻って、板屏の穴から手近かの家の中へもぐり込んだ”。そこは苦沙弥ならぬ五沙弥先生の家で、吾輩はアビシニヤ(アビシニアンに因んだ)なる名前を奉られて新環境に落ちつく。

ある日、あれこれの知人が申し合わせたようにやって来ることを知った先生は「いかん。こりゃいかん」を繰り返して庭の方へ下りて行きます。「どこへいらっしゃるの」と尋ねたお神さんへの一言「池の所へ行って、池の縁を右へ廻って」が、贋作の幕切れです。

内田百閒には「猫が口を利いた」という小品があり、『ユリイカ』(P/905/Y99)2010年11月号の猫特集が編んだ短い猫文藝作品アンソロジーに選ばれていますが、クリーバンの画集『だから猫はやめられない』(晶文社)には言葉を学んでいる猫が出てくる。カレンダーやTシャツなどでおなじみのクリーバンの太っちょ猫(クリバンキャット)はご存じの方も多いでしょう。そのクリバンキャットが机の上に座り、椅子に腰かけた男と向かい合って「ネコ!」「ネコ」「うまいぞ!」といった調子。どこまで上達するのでしょうか。

内田百閒には「猫が口を利いた」という小品があり、『ユリイカ』(P/905/Y99)2010年11月号の猫特集が編んだ短い猫文藝作品アンソロジーに選ばれていますが、クリーバンの画集『だから猫はやめられない』(晶文社)には言葉を学んでいる猫が出てくる。カレンダーやTシャツなどでおなじみのクリーバンの太っちょ猫(クリバンキャット)はご存じの方も多いでしょう。そのクリバンキャットが机の上に座り、椅子に腰かけた男と向かい合って「ネコ!」「ネコ」「うまいぞ!」といった調子。どこまで上達するのでしょうか。

短い猫文藝作品アンソロジーには、サキ作「トバモリー」も選ばれています。ウィルフリッド卿夫人主催のハウス・パーティの泊まり客がテーブルを囲んでいる。一人が「お宅の飼猫トバモリーに人語を教えた」と切り出します。もちろん誰も真に受けない。が、本当でした。

トバモリーは、集まっている皆が裏でお互いのことをなんと言っているかを辛辣に明かして、窓から飛び出してしまう。他所で言いふらされたら…。その前に始末…。残された客たちは戦々恐々です。そこへ、よその猫にやられたトバモリーの亡骸が持ち込まれる。そして数週間後、人語を教えた男もある場所で、思わぬかたちで命を落とすことになります。

ホフマンも漱石も、実際に飼っていた愛猫の病死にあたり友人知人に死亡通知を出したと、『牡猫ムルの人生観』岩波文庫版の解説に記されている。漱石のは、官製葉書に筆で黒枠を塗った本格的(?)なものだったそうです。関川夏央「豪雨の前兆―明治四十三年の漱石」(『文學界』(P/913.6/B89)1997年4月号掲載)によると、漱石はこの年の6月5日、家に出入りしている青年行徳二郎から、水天宮の賽銭が年に6万円(1990年代後半の貨幣価値で3億円強)にもなると聞かされて、“文学者などは駄目だねえ、俺も猫でも祀るかな、といった”。実現していれば、この通知のレプリカは、意外と猫の長寿のお守りにピッタリだったかも知れません。ところで、『吾輩は猫である』に出てくる「行徳の俎(まないた)」と行徳青年とは関係あるんだろうか…。

谷崎潤一郎も猫を飼っていた。『ユリイカ』特集*谷崎潤一郎(2003年5月号)の徹底討議「舌と耳の作家、谷崎潤一郎」に、こんなやり取りが出て来ます。

島田雅彦「…、以前神奈川近代文学館で谷崎展があったときに、展示品の何に私が一番驚いたかと言うと、飼っていた愛猫を剥製にして取っておいたというところです(笑)。」

野崎歓「徹底的にかたちの人なんですよね。ボードレールでさえ猫は剥製にしてはいけないと言ってますけどね(笑)。」

剥製になった猫はペルといいました(もちろんペルシャからとった)。ボードレールの発言の経緯については『ボードレール全集』(951/B28Ja)第1巻の註に詳しい。

はるき悦巳の漫画『じゃりン子チエ』には小鉄やジュニアなどの猫がメインキャラクターとして登場します。どちらも『人物大事典チエ本 じゃりン子チエデータブック』(双葉社)に大きく扱われていますが、もう一匹、詳しい説明があるのはジュニアの父アントニオです。飼い主は百合根光三といって、

はるき悦巳の漫画『じゃりン子チエ』には小鉄やジュニアなどの猫がメインキャラクターとして登場します。どちらも『人物大事典チエ本 じゃりン子チエデータブック』(双葉社)に大きく扱われていますが、もう一匹、詳しい説明があるのはジュニアの父アントニオです。飼い主は百合根光三といって、

"バクチ場「遊興倶楽部堅気屋」を経営するヤクザだったが、…ペットというよりは同志的存在だった愛猫、アントニオを亡くしたのをきっかけにヤクザを廃業、お好み焼屋「かたぎや」を開店する。…カタギになったのは、人生のリスタートの意味もあったのだろうが、…状況的によくなっているという気配はない。ただ一つの救いは、そばにアントニオの息子、ジュニアがいることだ。"

百合根がジュニアを可愛がるのは、畢竟アントニオの忘れ形見なるが故です。同志アントニオはどうなったか? 「アントニオ」の項に雄姿とコメントがあります。

「いくら最愛の相棒が死んだからといって、ハク製にする百合根のセンスはどうかと思うが、とにかくなってしまったものはしかたがない」

センスを疑われているが、まだ漫画なだけ谷崎よりマシでしょう。但し「堅気屋」「かたぎや」というネーミングセンスは、それこそどうかと思いますが。

短篇「檸檬」で有名な梶井基次郎が書いた「愛撫」(『梶井基次郎全集』(913.6/Ka22/1999)第1巻に収録)の主人公は、こんな夢を見ます。

女の人が鏡の前で化粧していた。猫の手で顔に白粉を塗っている。よく見てみると、それは一種の化粧道具だった。しかしあまり不思議なので尋ねずにはいられなかった。「これ?」夫人は振り向くとそれを抛って寄越した。取りあげてみると、やはり猫の手なのである。今日はいつもの仔猫がいない。「わかっているぢゃないの。これはミユルの前足よ」彼女の答は平然としていた。

海の向こうで、もっといろいろ実用的な使い方を描いた人もいます。サイモン・ボンド『死んだ猫の101の利用法』(二見書房)はタイトルそのままのひとコマ漫画集です。チョッと面白いかもと思わせるものからこれはひどいというものまで、次々とページをめくる手が止められない。著者紹介で「101の利用法のアイデアは、あの「モンティ・パイソン」のメンバーと雑談中に掴んだそうだ」と知って、DVDで観た『空飛ぶモンティ・パイソン』の数々の有名ギャグが否応なしに頭に浮かびました。権威ある英語辞典"Oxford English Dictionary"オンライン版には、彼らに由来するpythonesqueという形容詞が載っていますが、語義説明にある"absurd or surreal humour"の部分は、そのままボンドの絵本にも当てはまります。

ボンドの101の作品の中には、例えば梶井基次郎の化粧道具に応じるように、猫が上体を起こして前足で鏡を持っている「鏡立て」があります。トランペットのミュート(弱音器)になっている絵からは、ジャズ・トランぺッターのキャット・アンダーソンを連想する人もあるかも知れない。「風船」というのは、ダブルのジャケットを着た男が何匹もの膨らんだ猫を束ねて持っているものですが、これを見て、猫が猫のシャボン玉を吹いている絵を思い出しました。

司修・編『小学生の手による青猫画集』(前橋文学館)に載っています。小学校1年生から6年生までが描いた絵に萩原朔太郎の詩集『青猫』をあしらった本で、解説はありません。巻末には絵を描いた子どもたちの名前と小学校名と(平成17年度当時の)学年を列挙して、その数72名。もちろん「青猫」がテーマだったようですが、子どもたちは自由自在に筆を揮う。足も尻尾もあるシャボン玉、ながい青い影を持つ赤い猫、星空をバックにした猫、胴体が星空柄の猫、青い線をいっぱい引いた画面に細めた眼と鼻とヒゲだけをアップにした絵…。アビシニアン風のもいます。

司修・編『小学生の手による青猫画集』(前橋文学館)に載っています。小学校1年生から6年生までが描いた絵に萩原朔太郎の詩集『青猫』をあしらった本で、解説はありません。巻末には絵を描いた子どもたちの名前と小学校名と(平成17年度当時の)学年を列挙して、その数72名。もちろん「青猫」がテーマだったようですが、子どもたちは自由自在に筆を揮う。足も尻尾もあるシャボン玉、ながい青い影を持つ赤い猫、星空をバックにした猫、胴体が星空柄の猫、青い線をいっぱい引いた画面に細めた眼と鼻とヒゲだけをアップにした絵…。アビシニアン風のもいます。

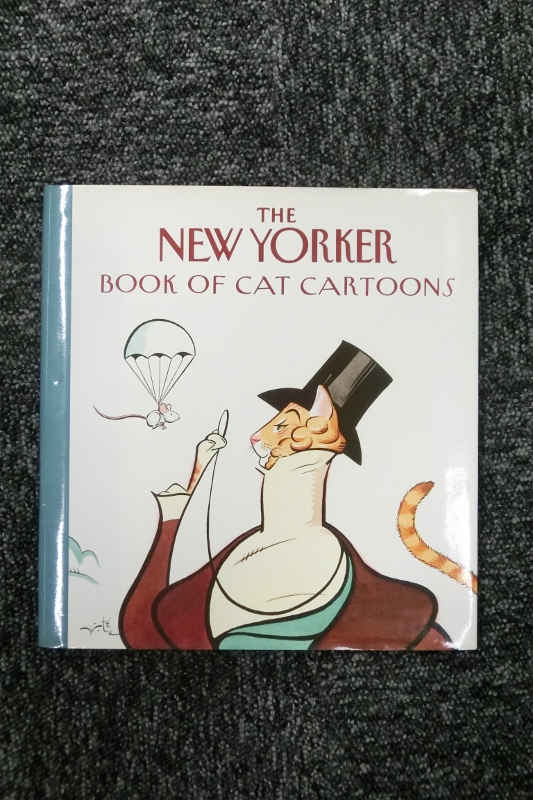

『贋作吾輩は猫である』の解説によると“アビシニヤ猫と言うのは、アビシニヤ(エチオピア)原産の毛脚の短い小型猫で、現在も珍重されているが、それだけでなく、猫の発祥地が古代エジプトだとする通説から見ると、アフリカ原産の純血種であるアビシニヤ猫は、猫の「正系」だと言ってもいいのだ”そうですが、"The New Yorker Book of Cat Cartoons "(A.A. Knopf)には、男性が猫に向かって'The fact that you cats were considered sacred in ancient Egypt cuts no ice with me.'と言っている絵があります。猫はふて腐れている。

内田百閒はノラという猫を飼っていました(野良猫だった)。それが、昭和32年3月27日の午過ぎに出て行ったきり帰りません。捜索日記「ノラや」(『新編ノラや』(b/Fu/U1/19)所収)の3月29日分によれば、「…垣根をくぐり木賊(とくさ)の繁みの中を抜けて向こうへ行ってしまったのだと云う」のです。それからというもの、仕事は手につかない、眠れない、そのくせ夢に見る。貼り紙、新聞広告、新聞折り込み、小学生向け印刷物、はてはNHKラジオ放送…。毎日を泣きの涙で過ごしつつオロオロと探し回る姿が、日記に詳しく綴られています。貼り紙など印刷物の文案すべても記してある。

当時、百閒の家の近くに住んでいた吉行淳之介は、ちくま文庫『内田百閒集成』第9巻巻末の小文「内田百閒先生のこと」に、この新聞折り込みのことを書いています。「真白い紙に墨色の活字が尋常に並んでおり、朱色の枠でその文面を囲んであった」そのビラは、書き出しには風格が感じられ、神経の行き届いた文章で結んであった。「私は…典雅なものを発見して保存する気になったのだ」。

当時、百閒の家の近くに住んでいた吉行淳之介は、ちくま文庫『内田百閒集成』第9巻巻末の小文「内田百閒先生のこと」に、この新聞折り込みのことを書いています。「真白い紙に墨色の活字が尋常に並んでおり、朱色の枠でその文面を囲んであった」そのビラは、書き出しには風格が感じられ、神経の行き届いた文章で結んであった。「私は…典雅なものを発見して保存する気になったのだ」。

捜索日記続編ともいうべき「ノラやノラや」には、早手回しに作ったノラの生還を知らせる新聞広告、新聞折り込み文案と、身近な人々に宛てたノラ名義の招待状も紹介されている。

「…主人ハ僕ノ失踪中仕事モ手ニツカナカッタ様デ大分貧乏致シマシテ何カト不自由スル有様デス。従ッテ皆様ニ差シ上ゲル御馳走ハイツモ主人ガ皆様ヲオ待チ申シタ半分位ダロウト思イマス…。ボクハ椅子ニ腰ヲ掛ケルノガ不得手デアリマスノデ失礼シマシテ主人ヲ代理ト致シマスカラ何卒オ含ミ下サイ」

招待状は出されませんでした。「爾来八年、ノラはどこへ行ったのだろう」とは、昭和39年発表の「木賊を抜けて」の一節です。

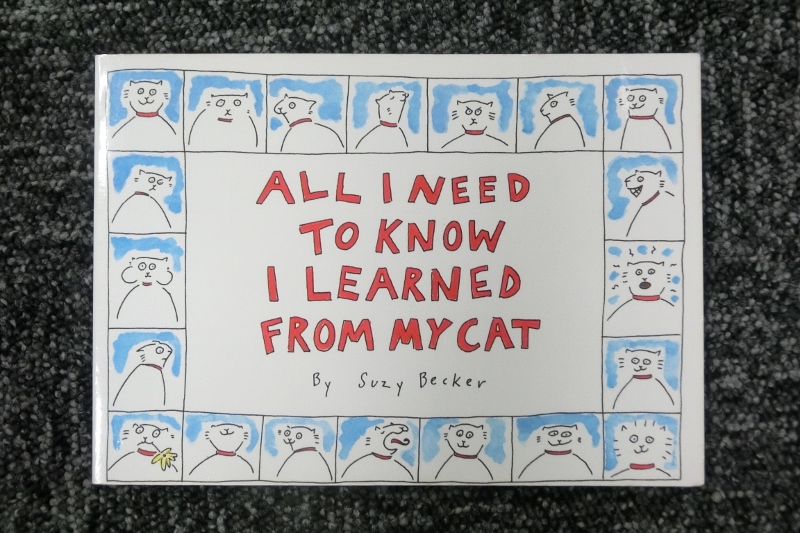

「ノラやノラや」に、挿絵のような1ページがあります。外国人対象のビラです。見出しInquiring about a Missing CatとリードHave you not seen a stray cat? Are you not looking a lost cat? 以下本文14行が掲載されていて、英語ではこう書くのかと得るところ多。He answers to the name "Nora" with a miaowなんて、当年18歳になったウチの猫にも仕込んでおきたいものです。が、猫のBinkyの日常を描いてひとコマずつに処世訓を添えたSuzy Becker"All I need to know I learned from my cat"(Workman Pub.)に、Accept that not all company will like youとかDon’t always come when you're calledとあるのを読むと、なるほどこれも大事なことだと感心する。こんなハナハダ頼りない飼い主は、それ自体が歩く漫画と猫の目には映っているのでありましょう。あるいは密かに書き記しているかも知れない。

(M)

おまけ:

ノラがいなくなって20日あまり経った4月20日、深夜12時40分に電話がありました。受けたのは奥様です。

「先生は御機嫌はいかがですか」

「いけませんので」

「猫は戻りましたか」

「いいえ、まだです」

「もう帰って来ませんよ」

「そうですか」

「殺されて三味線の皮に張られていますよ」

「そうですか」

「百鬼園じじい、くたばってしまえ」

暫くしてから、「尤もそう云えば僕だってそうですけれどね」

なんとも心無い言い草ですが、実はこれは「百閒と親しかったドイツ文学者でゲーテの翻訳などで知られる」人物だったと、2011年6月6日の朝日新聞が写真入りで伝えています。本人が、百閒に師事した多田基(実践女子大学元学長です)に送った書簡も掲載されている。

「百鬼園(百閒の別号)先生ニハ猫のことですつかり失敗(しくじ)つてしまひまして、もう帰参の望みはないやうに存じられます。酔つてお電話で『今頃ハ三味線の胴で突張(つっぱ)つてらあ』などとわめきましたので」。