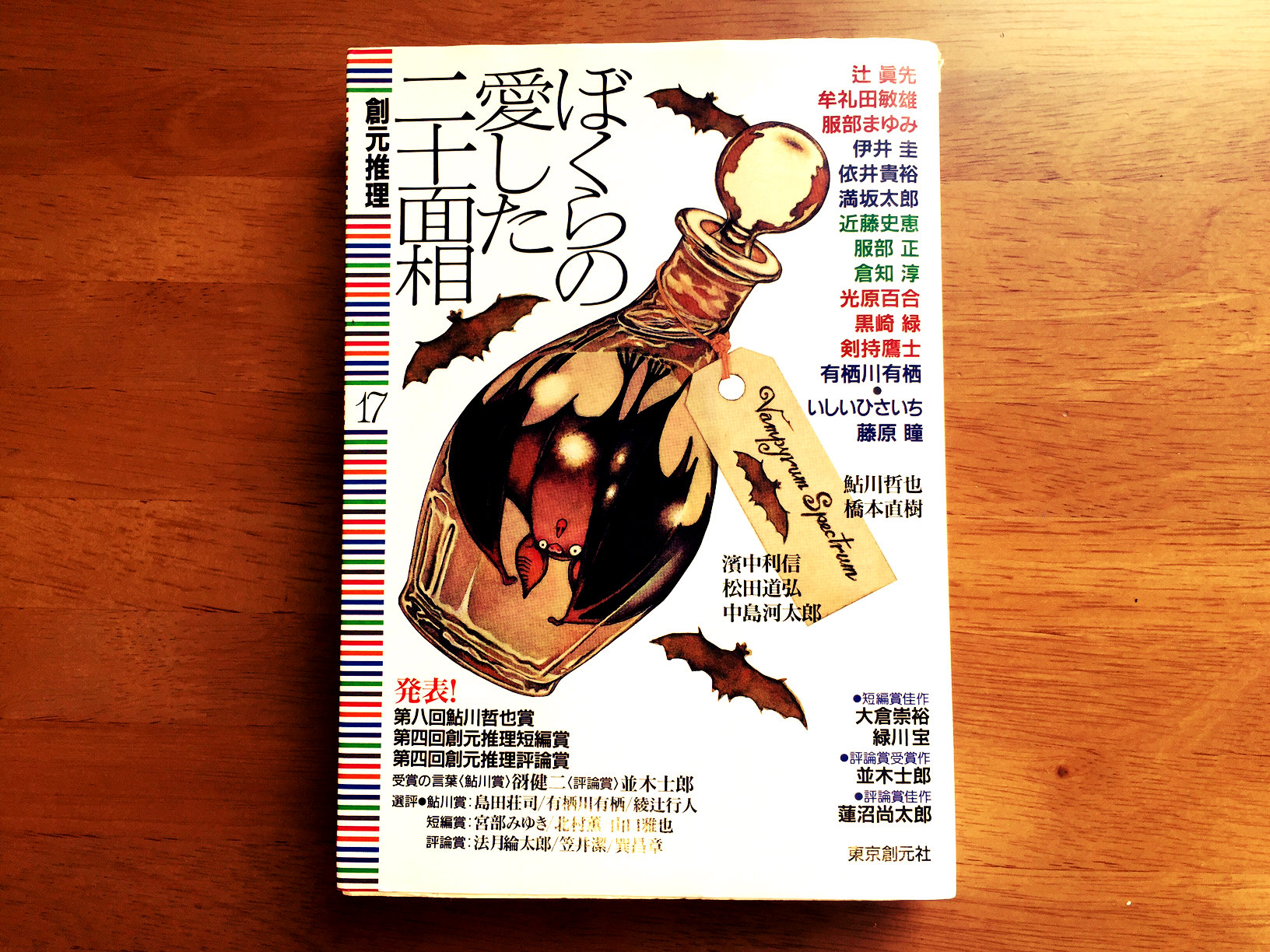

『創元推理』17号(1997年10月発行)です。表紙に大きく"ぼくらの愛した二十面相"と書いてありますが、これは、日本推理作家協会設立五十周年記念文士劇です。

『創元推理』17号(1997年10月発行)です。表紙に大きく"ぼくらの愛した二十面相"と書いてありますが、これは、日本推理作家協会設立五十周年記念文士劇です。

2014年1月3日付の『読売新聞』が、「作家らが素人芝居を披露した文士劇…」という書き出しで、昭和33年の文藝春秋文士劇のカラー映像が発掘されたことを報じています。歌舞伎の「助六」で、助六を演じる石原慎太郎と、助六の恋人に横恋慕する意休役の三島由紀夫が共演している写真付きです。『太陽の季節』(913.6/Is74t/c.2)と『美徳のよろめき』(913.6/Mi53/2006/0/v.6)が対峙した訳ですが、石原によれば、「ここな、廓を騒がす太陽族め」、「さてこそな、よろめくなっ」とやりあった。なお、助六の恋人の揚卷は曽野綾子、妹分の白玉は有吉佐和子で、その美しい(!)おいらん姿はネット検索できる。

長く続いた文藝春秋文士劇ですが、昭和53年に、文字通り幕を閉じました。理由は、お金がかかり過ぎるのと、作家たちのワガママに付き合いきれなくなったからというのがもっぱらの噂です。そこへいくと、日本推理作家協会のは一回こっきり。目いっぱい楽しんでいます。

『ぼくらの愛した二十面相』作者の辻真先は解説で、出演者たちのアドリブの巧さに感心している。「ときに絶妙な捨て台詞が発せられて、台本作者を愕然とさせる。それでいてタレントの独善的なアドリブと違い、芝居全体を俯瞰した上での即興なので、ドラマ進行の邪魔になることがない」。最初の本読みで京極夏彦が繰り出したそれはみごとにキマッていたので、そのまま採用させていただいた、とも。

劇の冒頭で演出家代理役の井沢元彦が言うように、「…今日はよみうりホールが空いていたから稽古してるけど、本物の公演だったらどうする。この人っ子ひとりいない客席に、うるさ方のミステリーファンが詰めかけるんだ」という趣向のこの文士劇は、平成9年9月27日に上演されました。1,100枚のチケットは5分で完売した。

幕が上がって最初に登場した逢坂剛は、客席から「お父さん、がんばれ!」と声が掛かってズッコケます。「あらっ?台詞忘れたじゃないか」。実はお嬢さんでした。これを皮切りに、解説役の新保博久の言う「誰がどこでトチるやら、そこに一番のサスペンスがあるという仕組み」どおり、「小林君!それは僕の台詞」と大沢在昌にツッコまれた北方謙三は、別の場面では詰まってしまってカンペを取り出す。その北方が終幕近くで小川美那子から頬にキスされると、大沢はやっかんで「台本にないキスしたな」。自ら「台本にない台詞をしゃべっておりますので、本人も困っております」と舞台上で告白する志水辰夫。浅羽莢子がちゃんとしゃべっているのに「そんなの台本にあった?」と受けてしまい「あります!」と返される綾辻行人。「長いな」の指摘に「ええ、アドリブですから」と平然たる秋月達郎。だが、いちばん光ったのは、林葉直子が自身の起こした騒動をネタにした「すいません、ちょっと失踪してました」。

赤川次郎が、某キャットフード(特に名を秘す)の大きな箱をかかえて三毛猫ホームズを探しにくるやら(注:脚本の辻真先は「迷犬ルパンシリーズ」の作者)、内田康夫が浅見光彦に電話をかけると、客席から榎本孝明が現れるやらの実際の映像が残っているほか、『文士劇 ぼくらの愛した二十面相全記録』が光文社から刊行されています。上に書いたような当日の(脚本とは異なる)セリフを完全収録、さらに、メイキングから本番、打ち上げまでの豊富な写真とコメントを載せた大判の写真集です。

さて、新保は劇中で、「かの乱歩先生も文士劇にハマッておいででして、その持ち役はシャーロック・ホームズ役やエルキュール・ポアロとは限らず、河内山もまた持ち役の一つでした」と述べている。河内山とは河内山宗俊(こうちやまそうしゅん)のこと。江戸時代の茶坊主で、悪事を働いて投獄され牢死した。今回この役を演じた高橋克彦は盛岡在住ですが、この地では毎年、「盛岡文士劇」が開催されています。もとは昭和24年に始まり、37年を最後に休止していたのが、高橋らの肝いりで平成7年に復活しました。

復活の経緯は、座長を務める高橋のコラム「盛岡文士劇」(『文藝春秋』(P/051/B89)2010年1月号)に詳しい。その中に名前があるうちの一人内館牧子は、道又力(みちまたつとむ。やはり盛岡在の脚本家です)編著の『芝居を愛した作家たち』(文藝春秋)に、初出演時のドタバタを記しています。それは平成14年のこと。「私はセリフが少なくて目立つ役にしてね」と約束をとりつけた(つもりの)内館は、秘書を相手に"役どころは薄幸のおいらんで、色男の浪人のことが好きなのに、悪代官に言い寄られて、苦しんだあげくに入水してはかない人生を閉じるの"と妄想をふくらまし、あげく、「明日からダイエットしなくちゃ。薄幸なおんなはやせてなきゃね」。

二ヶ月後、脚本が届きます。道又力オリジナル『踊る狸御殿』。髙橋が狸の殿様で、内館はその奥方の狸の役である。

「何かすっごい悪趣味な御殿に住んでる狸の殿様と奥方なんですよ。それで、二人はデュエットで歌って、腹鼓を打つんです」と笑いころげる秘書。

「ハ、ハラツヅミ? ちょっと、薄幸のおいらんはどこ行ったのよ」

「そんなもの、最初から全然出て来ません」

"私はめまいがしてきた"のだが、読んでみるとオモシロイ。「…薄幸のおいらんよりずっといいわ。ねえ!」となりました。締めくくりは"私は狸という役柄のおかげでダイエットせずにすむのが何より嬉しい"。高橋と二人並んだ舞台写真が1ページを占めています。一見の価値あり。

内館は、モーツァルト『フィガロの結婚』を江戸時代に置きかえた出し物『富美五郎の嫁取り』で、借りた金が返せない富美五郎に、「さあ、夫婦になってもらおうじゃないか、イヒヒヒ……」と結婚を迫る年増の金貸し(マルチェリ-ナですね)を怪演したと、共演者の林真理子が書いています。その林は、劇団「樹座(キザ)」の一員として、第19回公演「オーケストラの少女」に出ている。

オビに"瀬戸内静寂聴さん絶賛の芝居。"と書いてある『遠藤周作と劇団「樹座」の素敵な仲間たち』(きこ書房)によれば、

"おととし『クレオパトラ』公演の際、演出家として挨拶する私を観るため、新婚の夫、ならびに彼の家族が応援に来てくれました。今回も当然観に来てくれると思っていたところ、「それだけはカンベンしてくれ」と夫が申します。どういう意味なのでしょうか。ともあれ、私は得意中の得意曲『ハバネラ』をたっぷりお聴かせします。夫の分もぜひ拍手をください"

このときの指揮者は、驚くなかれ、あの黛敏郎です。しかも「ウンといわなければ何をするかわからぬゾと脅迫」されて、ストコフスキー(ディズニー映画『ファンタジア』に出て来るあの人)の役を引き受けさせられている。

「樹座」の主宰者は、狐狸庵先生こと遠藤周作。フランス文学を専攻した彼は、本当はコメディ・フランセーズの向こうを張って「コメディ・ジャポネーズ」と名付けたかったそうです。"小学校の学芸会の「チルチルミチル」という劇でパンになって出たことがあるんですよ。首にパンと書かれた札をぶら下げて、立っているだけ…"という芸歴を持つ。

「樹座」は、団員は全員平等、対等。配役はみんなの希望をいれアミダで決める全くの素人劇団で、公平を期して(そして覚えるセリフが少なくてすむように)、1幕ごとに俳優を換えるという新機軸を採用しました。つまり、幕ごとに、役者が太ったり痩せたり背が伸びたり縮んだり、老けたり若返ったりする。「オーケストラの少女」の主人公パッツィは総勢18人。全員が同じ舞台衣装をまとって一堂に会して撮影した、動かぬ証拠写真があります。

記念すべき第1回の演目は、紀伊国屋ホールで堂々の『ロミオとジュリエット』でした。本番は(ご想像どおり)大混乱だった。観客たちはびっくりし、呆れ果て、腹をかかえて笑う。同じ台詞を繰り返す役者に、「もう、その言葉は聞いたッ。先にすすめ」と叫びがあがる。やっと登場した遠藤マーキューシオも、「しっかり、しっかり」と声がかかって、"あれは瀬戸内さんだ!" と思った瞬間、「その声でもう額の汗は三倍も溢れ、眼の中に入り始める。何も見えぬ。見えぬのだ。」と相成った。瀬戸内によれば、

「お互いめがねなしでは相手もよく見えない同志である。それがフェンシングをやるのだから、釼と釼がスカタンばかり突いていっこうにぴしっとかみあわない。見物席はギャーギャー、わめくし、二人は上るし、釼をふるう度、スカタンに突っ込むから、見ている方は気の毒やら、こっけいやらで涙の出るほど笑ってしまう」(『こっそり、遠藤周作。』(面白半分)より)

出番を終え、着替えて観客席に行ったものの、「ロミオとジュリエットって喜劇かァ」、「三百円かえせ」などのヤジに居たたまれず、ロビーに逃げ出した遠藤の目に入ったのは、「祝 樹座様。瀬戸内晴美」と書いたリボン付きの大きなカゴに、山のように積まれた大根だった。(M)

注:このコラムのタイトルは、樹座のキャッチフレーズから採りました。数々のエピソードを、山崎洋子が「遠藤周作と樹座の二十年」(『文藝春秋』1998年1月号)で明かしています。読めば抱腹絶倒間違いなし。なお、劇団の名誉のために付け加えると、樹座はニューヨークとロンドンでも公演を敢行し、好評を博しました。ニューヨーク公演については、かの"The New Yorker"誌(P/053/N68y)が1980年5月19日号で2ページにわたってコメントしています。

"… a number of the soloists had considerable difficulty remembering their lines and singing on pitch, …"と総評し、7人のカルメン、それぞれ4人のドン・ホセ、エスカミーリオ、ミカエラのうちの幾人かを、生き生きと描写する。例えば、"The first Don Jose was a pint-size Sumo wrestler with a round-face, a square body, a pursed mouth, and a voice that veered widely off key."といった具合。

おまけ:瀬戸内は『日本経済新聞』に「奇縁まんだら」を連載していました。第43回(2007年10月27日)の書き出しは "水上勉さんは誰もが認める男前であった"。その水上と、瀬戸内は昭和41年の文春文士劇で共演する。しかも、水上が桂小五郎、瀬戸内はその恋人、芸者の幾松という願ってもない役回りだったのだが…、

"ラブシーンの場となった。ふたりが抱きあったとたん、後の場に出る筈の戸川昌子さんが、これも芸者姿で飛び出してきて、私たちの間に割こみ、「何よ、いちゃいちゃして」と邪魔をするではないか。後で判明したところによるとブランデーを一本楽屋で空けすっかり酔っぱらっていたのだという。もはや舞台はめちゃめちゃであった。あの時の勉さんの情けない顔が、今となっては無性になつかしい。"(「奇縁まんだら」第44回(2007年11月3日)より)

今年2月5日付『朝日新聞』に、座談会「寂聴×SEALs」が掲載されています。出家して瀬戸内寂聴となった彼女は、当年とって93歳。

「私が死んだらね、彼岸で迎えてくれる男たちがずらっと並んでるでしょうね。誰に最初に声をかけようかしら。今は、それが悩みね。あなたたちは今を精いっぱい、楽しみなさい。戦争で殺されないように」

と、若い女性メンバー3人を相手に心情を語っていますが、もちろん、遠藤も水上も待ちわびていることでしょう。