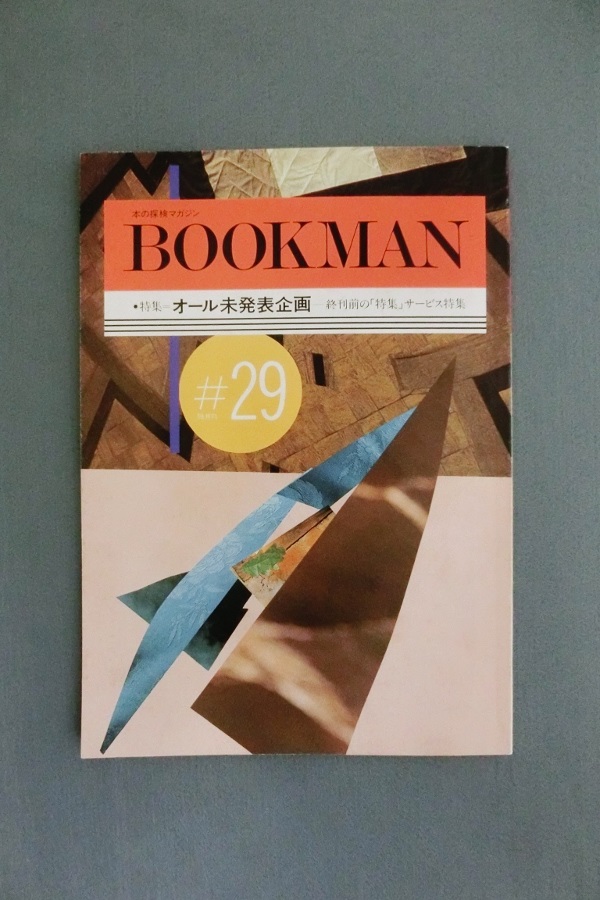

『BOOKMAN』第29号(1991年3月刊)です。特集は「オール未発表企画―終刊前の「特集」サービス特集」。創刊は1982年10月。誌名は、イギリスで1891年から 1934年まで刊行された書評誌”The BOOKMAN”を意識しています。B5判(週刊誌サイズ)の、表紙のイラストがオシャレな雑誌でした。第3号では、椎名誠が『本の雑誌』誌に載せた誹謗とも取れる文章(「BOOKMAN」という思い上がった書評誌のばかどもよ。…)に困惑していますが、毎号の特集は、読者に好意的に受けとめられていたようです。しかし、第25号に至って突然、“BOOKMANを終刊にする。今号でとか、次号でといった性急な話ではない。30号をもって完結・完了とする。”とのお知らせが載る。“これは休刊ではなく、終刊であり廃刊である。二度と復活することはない”。バックナンバーは半年ほど保管し、“そのあとはMSシュレッダーにかけて裁断してしまう(焚書というのもいいな)。つまり、BOOKMANという雑誌は、売られたもの以外はすべて姿を消し、人々の記憶にしか残らないものとなるだろう”というのです。

『BOOKMAN』第29号(1991年3月刊)です。特集は「オール未発表企画―終刊前の「特集」サービス特集」。創刊は1982年10月。誌名は、イギリスで1891年から 1934年まで刊行された書評誌”The BOOKMAN”を意識しています。B5判(週刊誌サイズ)の、表紙のイラストがオシャレな雑誌でした。第3号では、椎名誠が『本の雑誌』誌に載せた誹謗とも取れる文章(「BOOKMAN」という思い上がった書評誌のばかどもよ。…)に困惑していますが、毎号の特集は、読者に好意的に受けとめられていたようです。しかし、第25号に至って突然、“BOOKMANを終刊にする。今号でとか、次号でといった性急な話ではない。30号をもって完結・完了とする。”とのお知らせが載る。“これは休刊ではなく、終刊であり廃刊である。二度と復活することはない”。バックナンバーは半年ほど保管し、“そのあとはMSシュレッダーにかけて裁断してしまう(焚書というのもいいな)。つまり、BOOKMANという雑誌は、売られたもの以外はすべて姿を消し、人々の記憶にしか残らないものとなるだろう”というのです。

これを受けた第29号の特集は全部で6つ。そのうち5番目は「難解文学に挑戦!」と銘うって、ある種の本を“読破至難本”と呼び、その理由を、

と挙げて、「難解である」トマス・ピンチョンの『V.』(A/933/P99vJk)に挑んでいる。 ピンチョン自身が正体不明なのはさておき、この作品が難解なのは、時・場所が錯綜するエピソード群と登場人物の多さ、謎の女Vの存在だと指摘します。攻略のカギは、年表を作成する、人物相関図を作成する、謎の女Vだそうです。(なんだかな~)

『読んでない本について堂々と語る方法』という本があります(904/B29cJ)。目次は、

Ⅲ-1に、“デイヴィッド・ロッジの小説にもあるように…気後れしないことだという話”と前書きがついていますが、『BOOKMAN』第29号の「難解文学に挑戦!」は、ロッジの『交換教授』(白水Uブックス)に出て来る、あるゲームの紹介から始まります。「自分は読んでいないが他の人は読んだだろうと思われる本のタイトルを挙げ、読んだ人がいれば、自分はその人から1点を獲得する」というもので、「自分は読んでいるが他の人は読んでいない」本ではないところがミソ。ゲーム名は“屈辱”(原文はhumiliation)です。

アメリカのユーフォーリア州立大学とイギリスのラミッジ大学との間には、教員を半年の間交換する制度が古くからあり、その指名を受けたユーフォーリアの英文学教授モリス・ザップとラミッジの英文学講師フィリップ・スワローがお互いの新環境に向かうところから、猥雑なタッチの『交換教授』は始まります。 ユーフォーリアはアメリカ西海岸に位置する “山と湖と川、杉林、亜麻色の浜辺、そして、比類のないほど美しい湾がある”州で、大学は“一流の学者を高給で迎え、実験室、図書館、研究助成金”などを惜しみなくどんどん提供する、アメリカの有名大学の一つである(モデルはもちろんUCバークレー校です)。ついでに言えば、州知事は“元映画俳優で右翼の”ドナルド・ダック。 ラミッジは“イングランド中部にだらしなく広がる、大きい、ぶざまな工業都市”で、大学は“終始一貫して中程度の規模と知名度の存在”であり、“そのムードは険悪で沈滞して”いる(バーミンガム大学がモデル。ロッジは長年、同大学の英文学教授を務めた)。

ラミッジ大学の教員たちがユーフォーリア州立大学に赴く栄誉を競い合うのに対して、ユーフォーリア側では時おり、候補者にラミッジ行きを承諾させるのに苦労することがある。それを裏付けるように、スワローは赴任早々、学科主任が主催するカクテルパーティーに出席しますが、誰からも顧みられません。テラスに出ると一人、女性の先客がいて、話をするうち、それがザップ夫人だと判るのですが、彼女も関心薄で、“スパローさん”と呼びかける。 「スワローです」 「スワローさん、ね。ごめんなさい。もっとずっといい鳥ね」 ラミッジの名前を持ち出すと、 「何それ?」 「僕のいたところですよ。あなたのご主人が行かれたところですよ」 「あら、そう……なんて言ったかしら、ラビッシュ(注:rubbish)?」 などと訊かれる始末。しかし、

「海を渡る者は風土を変えるのではなく心を変えるのだ」ホラチウス (デイヴィッド・ロッジ『小さな世界 アカデミック・ロマンス』(白水社)より)

スワローは、英文学科の教員が集まったディナーパーティーの席で、“屈辱”をやろうと提案します。始めてみると、学科主任が『復楽園』を読んでいないことが判明したりするんですが、そのうち、ある教員がテーブルを拳でドシンと叩いてこう言った。 「『ハムレット』!」(『読んでいない本について堂々と語る方法』Ⅱ-2にも出て来る) 皆は本気にしませんが、当人はローレンス・オリヴィエの映画しか知らないと主張します。もちろん誰も信じない。嘘だろうと思っていると、あの劇は読んだことがないと正式に誓約すると言い出し、座はシラケてお開きになる。……3日後、彼は終身在職権の資格審査に落ちてしまいます。 さてここに、前学期の授業に出た学生へのアンケートに基づいた『コース公報』なるものがある。“教員とコースの一種のお買いもの案内”で(どこの大学にもあるんですね)、この教員の項目は次のとおり。

英語142―オーガスタン・エイジの田園詩。ハワード・リングボーム助教授担当。一、二年生。受講者数限定。 おおかたの報告によると、リングボームは題材を学生にとって興味のあるものにする努力を、ほとんどしない。一人の学生は、こう評している。「彼は自分の扱う題材を非常によく知ってはいるが、思考の流れが中断されるという理由で、質問されたり議論を挑まれたりすると憤激する」。別な学生は、こう評している。「退屈、退屈、退屈」。リングボームは点が辛く、ある報告によると、「陰険な細かい問題を出す」。

一方、「イギリスの大学では、終身在職権は事実上、自動的に与えられ」る。ただし、「イギリスの大学院の学生は孤独でわびしい人間であり、自分が何をしているのか、誰を喜ばせようとしているのか、よく分からない――オックスフォード大学のボドリアン図書館や大英博物館周辺の喫茶店で…虚ろな眼差しをしているのがイギリスの大学院の学生なのである」。

そんなイギリスの大学院生の生活をカリカチュアライズした小説が、同じロッジ作『大英博物館が倒れる』(E/933/L81bJ)です。解説にあるとおり、“まだ二十五歳なのにすでに三人の子持ちで、四人目の子供も生まれるのではないかと思い悩みながらいつものように大英博物館の閲覧室に「三つの現代イギリスの小説の長文の構造」なる完成の見込みのない博士論文を書きにおんぼろスクーターで出掛けたカトリックの大学院生アダム・アプルビーが遭遇する十一月の霧の深いある日の一連の珍無類な事件を描いた”作品で、付け加えると、アダムは間もなく26歳になる、今年のうちに奨学金が切れる、どの3つの小説を分析すべきかそもそも長文とはどのくらいの長さなのか決めかねている。

第十章でアダムは、大英博物館で何度か遭遇した太ったアメリカ人バーニーにまた出会ったので、閲覧室で何をしてたのかと尋ねる。建物の構造を調べていた、と彼は答えます。大英博物館を、本も全部一緒に買い取って、ロッキー山脈の上にある、どの部屋にも酸素の用意が要る大学(その名もSummit College!)に移築するつもりだったと。

「…そこは素敵なとこだけど、思ったほど伸びていない――優秀な学生やトップクラスの教師が集まらないのね。そこで僕は理事連中に何が必要かを教えてやった。超一流の図書館――稀覯本とか生原稿とかそういったものね。『オーケー、バーニー』って連中は言うんだ。『ヨーロッパに行って図書館を一つ持ってきてくれ』…」 「でも、大英博物館は売りに出てないと思いますけど」とアダムが言うと、 「うん、きみの言うとおりだと思うね。あんなに大きいとは思わなかったなあ」

英文学の教授だっただけあって、ロッジはこの小説で、様々な作家の文体模写を試みています。43ページから44ページにかけてヴァージニア・ウルフ、48ページから53ページはカフカ、さらにロレンス、コンラッド、グレアム・グリーンなど全部で10人分。それぞれのページを読んでみて、それっぽいと思ったのはヘミングウェイだけでしたが、筆者は英文学にはとんと不案内だから致し方ない。でもジョイスの部分は判りました。エピローグでアダムの妻バーバラが取りとめ無しに考えることがだんだんと句読点なしに綴られてゆく、いわゆる意識の流れの描写は、丸谷才一他訳『ユリシーズ』Ⅲ(E/933/J85uJm/v.3)の終章「ペネロペイア」でお馴染みです。丸谷はこのスタイルを、1960年刊の自作『エホバの顔を避けて』(『丸谷才一全集』(913.6/Ma59)第一巻所収)の終幕に採り入れています。

『交換教授』も負けてはいない。第3章「文通」では書簡体を採用しておきながら、任地で「中篇、長篇小説作法、上級コース」を担当させられることを知ったスワローから『小説を書こう』という入門書を探して送るよう頼まれた夫人の手紙は、 「あれは、なんておかしな本でしょう。一章全部が書簡体小説の書き方に充てられていますが、本当のところ、十八世紀以降、誰もそんな小説は書いていないのじゃないかしら?」。 第4章「記事」は新聞やチラシ、大学広報、投稿、声明などなどの寄せ集めです。そして、第6章「終末」(=エンディング)はシナリオ仕立てにして、これ以上はないと思われる絶妙な幕切れを鮮やかに演出している。 (M)

おまけ: 丸谷で思い出しましたが、ほんの一回だけ(だったはず)『交換教授』に“ぼそり”と現れるモリス・ザップのミドルネームは「ジホウヴァ(「エホバ」の英語読み)」でした。彼のことを忘れてましたね。もちろんザップもいろいろあった。で、ラミッジ大学の副学長から、英文学科の正教授になって貰いたいと要請されたりする。しかしここでは、彼と、精神病院から脱走して来た元英文学科主任とが追いかけっこをする(ザップが逃げる方。元主任は旧軍人で狩猟愛好家)のに使う特殊なエレベーターについて書いておきたい。

それは「パタノスター」と云います。スペルはpaternoster。「主の祈り」のラテン語ヴァージョンの冒頭”Pater noster, qui es in caelis”(天にまします我らの父よ)の2語と同じです。「数珠つなぎになった扉のない箱が、二つのシャフトを絶えず上下」していて、エレベーターと違い、乗り口にドアはない。箱は緩やかにやって来るが停止はしない。うんと縦長の観覧車がビルの中で廻っているようなもの、とお考えください。

二人はこれに乗ったり降りたり上がったり下がったりします。本人たちが真剣なだけに、読んでいる側はとても可笑しい。さて、箱はシャフトのてっぺんに上り着くと、横にガタガタと動いて下りのシャフトに移る。ザップは最上階で下りの箱から降りて、様子を見ます。そこへ次の箱が下りて来る。と、逆立ちをした元学科主任が目の前をゆっくりと過ぎて行くのでした。「てっぺんでは箱がひっくり返る」と判断し対応した元学科主任の、この時の精神状態や如何?